Una delle pietre miliari del cinema d’autore. Una crisi interiore, relazionale ed esistenziale.

In questo momento non ho pensieri. Ma ne sto aspettando uno.

Lidia

TRAMA

Giovanni, scrittore di successo, e la moglie Lidia visitano in clinica Tommaso un caro amico gravemente malato, quindi partecipano al ricevimento di presentazione del nuovo libro. Lidia se ne va presto e vagabonda senza meta per la città fino fino all’estrema periferia. Alla sera, per rompere la monotonia, si recano in un night club, ma poi scontenti si spostano fuori città, accettando l’invito ad una festa nella grande villa dell’industriale Gherardini; quest’ultimo ha intenzione di assumere Giovanni proponendogli varie mansioni. Tra la folla del party, Lidia rimane chiusa nel suo disagio esistenziale, apprende che Tommaso è morto. e infine accetta le avances di uno sconosciuto rifiutando però di avere un rapporto sessuale. Giovanni invece rimane affascinato da Valentina, la ventiduenne figlia del padrone di casa, che in mezzo ai festeggiamenti se ne sta in disparte a leggere. In seguito ad un temporale che ha interrotto il ricevimento, i tre si ritrovano insieme in casa; Lidia, che ha visto il marito baciare Valentina, spiega di non provare alcuna gelosia dato che considera il suo matrimonio finito da tempo. All’alba, Giovanni e Lidia lasciano Valentina visibilmente turbata, e fermandosi nel parco della villa si aprono ad un confronto finalmente sincero: lei, dopo avergli letto una vecchia e struggente lettera che lui non ricorda nemmeno di aver scritto, ribadisce di non amarlo più, mentre Giovanni cerca di riaccendere la vecchia passione.

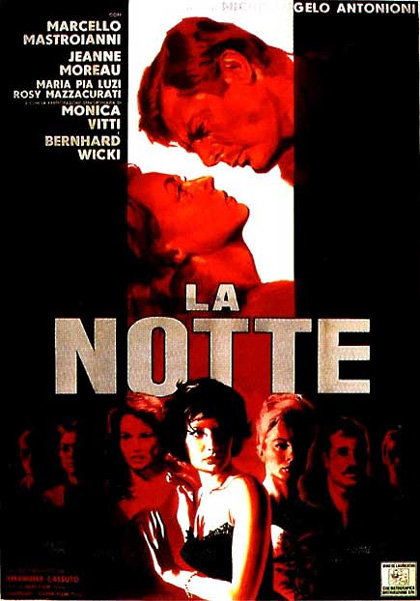

Su La Notte di Michelangelo Antonioni, film del 1961, potremmo pensare, ed a ragione, che è stato detto tutto o quasi dal punto di vista cinematografico, estetico, filosofico, sociale, critico, e via dicendo. Cosa mai potremmo ancora dire? Risulterebbe forse pleonastico e inutile aggiungere qualcosa su tali registri, anche perché la trilogia di Antonioni (o tetralogia) rappresenta una delle pietre miliari del cinema d’autore, con una coltre esegetica pluristratificata che rischia di condizionare altri approcci.

Eppure, proprio perché è stato detto tutto o quasi c’è spazio per un’incursione personale.

Il film, pluripremiato, come è noto fa parte della cosiddetta Trilogia dell’incomunicabilità”, o “esistenziale”, o “dell’Alienazione”, insieme al precedente “L’Avventura” e al successivo “L’Eclisse”. Talora si aggiunge anche un quarto lungometraggio, Deserto Rosso del 1964, non più in b/n, ma a colori.

Ci sono molti elementi che si ripetono in questa famosa terna cinematografica, che si staglia sullo sfondo del boom economico anni ’60, epoca che qui possiamo seguire dalle fasi fine anni ’50 alle realizzazioni degli anni successivi, culminando nella famosa ambientazione della borsa di Roma de L’Eclisse: troviamo lo stile non tradizionale, non lineare e tematicamente connesso, ma spezzato, spiazzante, in fondo anch’esso indicante una frammentazione e un’ alienazione o , se vogliamo, una difficoltà o impossibilità di progressione logica, narrativa, al contempo esteriore ed interiore. Insieme con il nascente sviluppo/degrado urbano (nasceva allora ciò che ha prodotto quello che ora è ogni giorno davanti ai nostri occhi dovunque in Italia), Antonioni ci propone l’incomunicabilità dei sentimenti e della reciprocità affettiva, una sessualità problematica e reattiva, e lo sbiadirsi dei significati esistenziali, con un crescente disagio che vede l’uomo come soggetto più colpito e la donna come elemento in qualche modo più attento e sensibile, che conserva un residuo di esistenzialità positiva, alla fine, tuttavia, ugualmente naufragante; il tutto immerso in una sceneggiatura spesso caratterizzata da dialoghi e avvenimenti incerti, dall’inconcluso significato. Antonioni costruisce sequenze che appaiono alle volte scarsamente connesse tra di loro: è questo un modo di procedere presente in tutti i film di questo periodo, e sarà sempre una delle caratteristiche principali del suo cinema.

Privilegiando inoltre le profondità di campo, che tanto impressioneranno registi come Resnais o Robbe-Grillet, Antonioni dà soprattutto rilievo alla dimensione psicologica della vicenda, che spesso produce un gelido tormento: i fatti sono in secondo piano, la storia concreta diventa inutile rispetto a ciò che si snoda nei dialoghi/monologhi, nelle scene, nelle inquadrature, nell’andamento particolare: “Anche tutti i fatti che prima arricchivano il soggetto li ho eliminati proprio per lasciare che la storia avesse il suo corso intero, che avesse una suspense interna, che non avesse più un legame con l’esterno se non attraverso gli atti dei personaggi, che corrispondevano poi ai loro stessi pensieri, alle loro angosce” [Antonioni, in una intervista del periodo].

L’accento quindi viene posto su quello che Moravia chiamò al momento dell’uscita del film “il caos dal quale erano emersi i momenti d’azione”, non i momenti d’azione stessi.

La crisi che viene messa in pellicola è a tutto campo: è interiore, relazionale ed esistenziale, riguardo ai personaggi, ma scambia questa caratteristica drammatica con il sociale, in una muta disperazione che costruisce ogni volta una balbuziente Odissea che avviene in una sorta di terra di nessuno, dove non sembrano esistere risposte agli interrogativi della vita. E’ in fondo un cammino di esseri spesso spogliati delle proprie qualità verso un nulla impregnato di misere consolazioni, intellettualismi di copertura, sofferenze senza risposta (la suggestione psicoanalitica spingerebbe verso il concetto di Nowhere di Donald Meltzer…).

L’azione che si svolge nell’arco di un pomeriggio e della notte seguente, dilagando nell’ambiente dei ricchi industriali (e dove la festa nella notte assume le caratteristiche di un topos da allora spesso utilizzato), mette in scena personaggi che caracollano storditi in ambienti che senza dubbio sono quelli degli anni del boom economico, ma che assurgono a dimensione quasi atemporale, astorica, come immanente; alle volte, specie nelle scene della piscina e del divertimento a tutti i costi (sarà un’anticipazione dello “sballo” di ora?) somigliano a quei dannati che per l’aere vagano sballottati senza possibilità di gestirsi, in mano a forze indominabili e ignote, eppure senza tignere il mondo di sanguigno, se non attraverso l’interpretazione dello spettatore. I sentimenti sono instabili, facili a sgretolarsi: fluttuano, ma in questa necessità non producono la vitale accettazione di Fridolin e di Albertine, la bella consorte del Doppio Sogno di Schnitzler, al momento della rivelazione, nelle pagine finali, della talora inevitabile oscillazione dei sentimenti, dell’incertezza relazionale. E se sono marionette, come qualcuno li ha definiti, non posseggono nemmeno lo spessore esistenziale di quelle di Rosso di San Secondo[1], disperate ma capaci ancora di ricercare un senso. Questi sono invece intrinsecamente malacici, annoiati e dispersi, minati nella costituzione da una “genetica affettiva” che appare irrimediabile.

La scarna, spesso poco significativa struttura dialogica del film (sono “parolette” rispetto alle immagini, diceva Tonino Guerra) ci costringe a decifrare da spettatori la dimensione personologica ed esistenziale dei personaggi, immersi di volta in volta in una noia soffocante, in una staticità insensata: Mastroianni dipinge un Giovanni Pontano immobile, quasi imbalsamato nella sua incapacità relazionale ed affettiva: non disilluso ma deluso della vita e dell’umanità, esprime una crisi interiore che è anche la crisi dell’intellettuale moderno, che perde la sua funzione storica, disimpegnato, arreso e rinunciatario, spesso spinto a fare il tamburino del potere (di qualunque bandiera, come da anni tristemente vediamo), infettato sì ma col suo beneplacito per un piatto di minestra; magari piuttosto succulento, come nel caso di Giovanni.

Lidia, nel suo vagare tra il curioso e il privo di senso, offre tuttavia uno spessore diverso, come del resto tutte le altre protagoniste femminili dei film della trilogia: mostra di avere ancora una potenzialità di sentimenti e di comunicazione che forniscono un residuo di vitalità rispetto al disseccato mondo maschile. E’ tuttavia uno scenario post atomico dell’affettività, questo (come se qualcosa di terribile fosse in precedenza accaduto, e ora si assistesse ai drammatici risultati), dove è forte il continuo rimando tra ambiente esterno ed interno (che culmina ne L’Eclisse, a mio parere), dove l’umanità sembra agli sgoccioli, nonostante la procace vitalità del boom.

E’ poco sano anche il sesso, in questa preoccupante condizione umana, perché assume le caratteristiche di modalità difensiva, “agita”, si potrebbe dire in gergo analitico, fa parte del male di esistere esso stesso, e non rivela elementi di vera intimità o di sincero erotismo.La carta della sessualità è incerta, vaga, un punto interrogativo che rimane sospeso come l’ultima inquadratura: è un’apertura fragile ed insicura, una chance forzata.

In questa parallelo degrado della società industriale e dell’esistenza degli umani c’è ancora da sottolineare quanto la collocazione temporale, benché palese, non sia il punto fondamentale dell’opera: è l’alba degli anni ’60, ma potrebbe essere un altro tempo, per certi versi, perché ciò che conta è la sostanza della condizione umana in crisi. Anche la modificazione della sceneggiatura originaria, messa in atto perché nel frattempo era uscita La dolce vita di Fellini, non modifica in effetti la consistenza del messaggio, anzi probabilmente lo amplifica, costringendo l’azione/inazione in un arco temporale e in una concentrazione di personaggi che assurgono a paradigma non circoscrivibile a quella semplice collocazione storico-sociale.

Ed in effetti La notte, come L’Avventura e L’Eclisse (forse il più bello, secondo me, con una struttura affaascinante che non cessa di sottolineare la continua coartazione dei personaggi) porta a sentire che il tema anni ’60 è facilmente superabile: non è certo datato il film di Antonioni (questa l’accusa mossa da alcuni critici) se lo si vede come affresco di una condizione esistenziale persistente, una condizione di scacco e di crisi che non riesce a trovare sbocco, se non in “azioni”come quella, sopra ricordata, della fine del film, scena di grandissima intensità, giustamente famosa.

Parla degli anni ’60 perché è fatto in quell’epoca, ed in quell’epoca trova radici, ma può andare ben oltre, nella sua paradigmaticità. Ed è la rappresentazione di uno scacco nel senso che pone al centro l’incapacità di provare sentimenti adeguati, veri, genuini, che formino una struttura portante per l’individuo. Certe commedie all’italiana, più o meno coeve, sono ancora oggi capaci di evocare l’atmosfera di quel periodo, e con alcune pennellate sociali e di costume (talora nemmeno intenzionali, probabilmente) alle volte valgono più di un saggio di sociologia storico-politica (per es. ne I Soliti Ignoti o ne Il sorpasso). Qui non è il caso: c’è altro, c’è una atemporalità che indica una condizione ontologica, un’angoscia che non riesce ad essere nominata, come quando Lidia vaga senza meta e stacca i pezzetti di intonaco dai muri, in modo apparentemente insensato. [2]

C’è anche, psicoanaliticamente, la dimostrazione del ruolo dell’azione come vicariante i sentimenti, come qualcosa “al posto di”, che però non ha la qualità della verità, della genuinità. Quando c’è il vuoto dei sentimenti, c’è l’azione che arriva a portare un’illusione di movimento.

Ecco perché, in tutto il film ,si respira maggiormente aria di surrealtà più che di realtà: “”Provo il bisogno di esprimere la realtà in termini che non siano affatto realistici”, diceva Antonioni, e questa importante affermazione ci aiuta a cercare un’ulteriore molteplicità di significati, che restano aperti, per certi versi “insaturi”.

Nel film si respira, in trasparenza, anche un’aria di cupo pessimismo, senza riscatto né possibilità di evoluzione; mi pare che da questo si possa anche inferire, come per contrasto, un “meta messaggio” riguardante il senso e il ruolo dell’opera d’arte in generale, nel momento in cui si costituisce, come in questo caso, come un oggetto che abbandona meri tentativi di intrattenimento per tentare comunicazioni più profonde: essa pare offrire infatti una minima via d’uscita salvifica, sia per lo spettatore che per il regista, grazie alla sostanza e al significato di se stessa, alle sue capacità espressive e organizzative del pensiero.

E’ certamente un viaggio, di entrambi i protagonisti (Tonino Guerra sottolinea che in realtà è Mastroianni il vero protagonista, anche se così non appare a prima vista). Ma non c’è il nostos tipico di tante avventure itineranti: è un nostos fallito, non c’è un Odisseo centrale né un progetto interiore, né un desiderio, ma una perplessità totale, una nebbia esistenziale che impedisce di avere almeno spirito epistemofilico, oppure di interrogare apertamente se stessi alla ricerca di qualcosa, di una qualche conoscenza od esperienza interiore, che i personaggi sembrano invece rifuggire perché potrebbe tendere a diventare un rovello infernale dentro se stessi.

Il viaggio pare dunque naufragare di continuo: se infatti non esistiamo come oggetti che stanno immobili tra altri oggetti (come sostiene per es. l’esistenzialismo heideggeriano), la vicenda dei personaggi de La Notte sembra contraddire di continuo questa affermazione, catturati come sono in un’atmosfera di falso movimento, dove regna in realtà un’immobilità priva di ricerca, dove non si riesamina davvero cosa significhi il proprio essere e si finisce in un mondo fittizio, convenzionale, inconsistente, senza sostanziali passi avanti, caratterizzato invece da un barcollare confuso tra le angosce incomprese della vita.

Io mi ricordo, pallidamente, vaghe allusioni dei miei genitori e di amici su Antonioni e questi suoi film, allora così freschi di produzione, e che si inserivano in un’atmosfera che anche per me allora era fatta fascinosamente di luci sfavillanti, auto, televisione, crescita economica e tecnologica, e una storia italiana e mondiale che si snodava con alterne vicende. Ne parlavano come di qualcosa di molto impegnato e complesso, “quello dell’incomunicabilità”, e con interesse e considerazione, attenti a scremarne la caratura da quella di altri autori.

A ripensarci ora, La Notte mi suscita stati d’animo e riflessioni che si stagliano sullo sfondo di quanto sono andato dicendo finora, e che però hanno a che fare con l’immaginazione personale, con suggestioni interiori che voglio affiancare a quanto è già stato detto (ne abbiamo facoltà e legittimità, come sappiamo) nella mia qualità di psicoanalista.

A me sembra infatti che il film dia la possibilità di fruire dell’esperienza, messa in immagini, inquadrature, e affascinante bianco e nero, di una modalità di funzionamento della mente, che metta in scena cioè una dinamica mentale, della mente in generale: mi verrebbe da definirla l’esperienza del funzionamento della mente in scacco.

Mi immagino questo, e mi vengono in mente altre immagini: di pazienti ad es. che non potendo verbalizzare i propri vissuti e sentimenti si perdono in una perplessità psicopatologica che può prendere la strada dell’inazione depressiva o dell’azione somatica, magari anche pseudo-erotica. E’ dunque la mente perplessa, la mente che non sa perché sta male, la mente attonita, che non trova un senso, che non riesce a trasformare il caos insensato e muto in espressione comunicativa, in un’organizzazione esperienziale interiore capace di essere messa in condivisione con gli altri. Con gergo Bioniano si potrebbe parlare di incapacità drammatica di trasformazione degli elementi β in α, oppure, mutuando Winnicott, una mente che non riesce a trovare il proprio spazio potenziale, e nemmeno un embrionale spazio ludico transizionale: lo ha smarrito, portando a smarrimento l’intera personalità del soggetto.

Ne deriva uno scacco psichico ed esistenziale, dove non sembra più possibile elaborare e immaginare creativamente. E’ la notte della mente, della mente in scacco, appunto. “Che devo fare?” si domandano alle volte i personaggi: e questa è senza dubbio la domanda che, per Antonioni, l’uomo moderno malato si pone, senza trovare una risposta. Tuttavia è anche una domanda spostata, dislocata in una dimensione che scambia il pensare col fare. Ciò che manca a Giovanni e a tutte le anime perse che affollano la scena è la possibilità di pensare davvero, di elaborare i propri sentimenti, prima almeno percependoli in modo lucido, e poi organizzandoli in produzioni dotate di senso e di comunicazione. Anche la sessualità, come si è detto poc’anzi, è reattiva, priva di sostanza passionale genuina, non indica una realizzazione a tutto tondo dell’essere umano, bensì si denota anch’essa come scevra di significato.

Mi pare sia questo il messaggio più pregnante del film, almeno sul piano dell’indagine psicoanalitica.

Nella scena finale, che segna un improvviso ribaltamento emotivo, mostrando un tardivo sfogo dei sentimenti, permane un “dialogo adialogico”, dove ognuno parla per sé, rimane chiuso nel proprio dramma interiore che si immagina, e vorrebbe, che fosse accolto dall’altro, invece senza nemmeno potersi far udire. Lì allora, in questo finale densissimo (da affiancare certo a quello de L’Avventura e soprattutto a quello, stupefacente, de L’Eclisse), si intravede che la genuinità dei sentimenti (la densa lettera che Lidia mestamente legge) sarebbe comunque centrale, e che nel lutto davvero vissuto ci sarebbe una vera possibilità di riscatto per il singolo e per la coppia. Ma nel teatro impassibile della campagna, cornice dello snodarsi di un dramma dell’incomprensibilità, del disgragamento delle relazioni, con scarsi segni di una condizione interiore e interpersonale realmente vissuta, eppure aleggiante elettricamente in tutte le molecole della scena ritratta, nell’ambiente, nei due personaggi stessi che non sanno il senso del loro agire personale e comportamentale; ecco, lì si sceglie l’azione sessuale per recuperare qualcosa che invece in tal modo si cortocircuita. Si è sottolineato che in questa scena il regista aprirebbe ad una sorta di speranza, ancorché incerta. A me pare invece che la sostanza sia quella di una ripetuta perdizione, un segno ulteriore di un incontrovertibile smarrimento interiore, dove il tentativo reattivo della sessualità assume i caratteri di un binario morto, e i protagonisti gettano le armi, privi della possibilità di decifrare, senza riuscire a trovare, perché la strada della ricerca è artificiosa o evitata.

Mi viene in mente un racconto di Theophile Gautier, Onfale, dove il giovane protagonista si innamora della seduttrice e padrona di Ercole, che, dipinta su un arazzo della camera da letto, ogni notte prende vita, lasciando il co-dipinto marito sull’arazzo, e intesse coll’eroe del racconto una storia d’amore dall’indefinita concretezza, bruscamente troncata dallo zio di lui, che arriva e fa tagliare con le forbici e portare via l’arazzo e con esso l’edipicità incestuosa, proibendola e facendo sì che il protagonista debba abbandonare questa “scena”, non tornandoci più sopra, se non con la nostalgia struggente :”In fondo, è meglio che sia andata così e che io abbia conservato intatto quel delizioso ricordo. Dicono che non si debba tornare indietro ai primi amori né rivedere la rosa che si è ammirata il giorno prima.”(trad. di Elina Klersky Imberciadori). The child is grown, the dream is gone, direbbero i Pink Floyd.

Ecco: nel delizioso racconto cogliamo la presenza di un’elaborazione interiore, magari incompleta, ma certo dipanata e messa in scena nello scritto, nella parola artistica che fornisce l’evidenza e la rappresentazione di una sostanza enzimatica psichica capace di lavorare creativamente oggetti e contenuti mentali dotati di storia e presenza.

Ne La Notte questa capacità elaborativa sembra drammaticamente mancare, e non solo al livello edipico, ma anche ad un livello più profondo e primordiale: manca il senso, la possibilità stessa della sua ricerca, mentre è presente al suo posto lo scacco esistenziale della perplessità inelaborativa e perciò muta. Da qui credo emerga il senso di disperazione totale che, in fondo nemmeno ascoltata, viene talora addirittura cinicamente canzonata, in un narcisismo che si autocelebra per difesa e negazione.

Se proviamo ancora ad immaginarci il film come un teatro interno messo in forma d’opera d’arte fruibile in esterno, possiamo pensare Giovanni e Lidia come ulteriori proiezioni maschili e femminili del “sogno del regista”: lì allora è come se gli aspetti maschili non riuscissero a conferire alla psiche un adeguato sostegno stenico, come se un padre dentro al film non fornisse una spinta elaborativa appropriata, sia emotivamente che cognitivamente, destinata a comprendere. Lidia invece si fa come portatrice di aspetti femminili che conservano ancora una caratteristica creativa, un motore capace di sussulti vitali. Tuttavia anche questo motore sembra destinato a perdersi nell’abisso dell’attesa di un pensiero che non riesce ad emergere: “In questo momento non ho pensieri. Ma ne sto aspettando uno“ dice Lidia (e nella sceneggiatura questa battuta sembra uno degli interventi fulminanti di Ennio Flaiano).

Lidia/Jeanne Moreau cerca la vita, la vitalità, la memoria nelle strade, nel muoversi, nel vagare senza meta, nella rissa, nei cortili, nei bambini, senza tuttavia trovarla; trova solo un orologio rotto alla Dalì: il tempo fugge, ma privo di un senso approcciabile. Lidia è un personaggio più forte di Giovanni, lo sottolineo ancora, più presente, complesso e di spessore, con travaglio esistenziale più profondo. Giovanni al contrario è più cinico, e attraverso il cinismo ipertrofizza il suo Io, cerca un posto, una caratterizzazione che però gli sfugge. E’ anche l’intellettuale che sente sfuggire il senso del proprio ruolo, e che si difende con questi mezzi, in fondo col narcisismo cinico.

Valentina/Vitti invece sembra qui una Lidia migliore ma ancora acerba, insoddisfatta, celatamente tormentata; forse anche sacrificata come attrice nel ruolo, come suggerisce la critica (Guerra, Kezich), a favore di Jeanne Moreau.[3] In questo scenario, Giovanni cerca una risposta cercando le donne, in un’ incessante circolarità destinata a fallire per inconsistenza esistenziale e psicologica di entrambi i poli.

Alcuni critici cinematografici, all’epoca, sottolinearono che il film mancava di tensione drammaturgica. Questa condizione di stanchezza, di qualcosa che non riesce a decollare, che sicuramente si avverte durante il film, può certo essere un difetto intrinseco di elaborazione del regista e della sceneggiatura, ma possiamo provare a leggerlo anche come rappresentazione filmica di ciò che è lo stato d’animo dei protagonisti, inconcluso, smarrito, disperso e disperato, di una disperazione non finalizzata o finalizzabile, privo di capacità di riscatto e di elaborazione interiore, sfuggente, come dice Pasolini, all’introspezione, incarcerato nel suo irrisolubile scacco senza redenzione, privo di una via d’uscita. Il film scalda poco gli animi perché è la concretizzazione in forma di narrazione e di opera filmica di una condizione che il regista vuole rappresentare.

Può darsi che con tutto questo dire corriamo il rischio, sempre presente del resto, di cadere nell’eccesso di patobiografismo analitico[4]. Tuttavia se anche Pasolini, già all’uscita del film, coglieva che “i personaggi «ella» ed «egli» non sono che dei «flatus vocis», incaricati a esprimere quel vago, irrazionale e quasi inesprimibile stato di angoscia che è tipico dell’autore, e che nei personaggi diventa quasi un sentimento riflesso o riferito”[5], allora credo che siamo senz’altro autorizzati, dopo più di 50 anni, a sottolineare queste caratteristiche che in realtà appaiono motivate, realistiche, giustificate.

E’ del resto, quella del film, una condizione alienante ed alienata che, nella sua voluta latitanza di tensione drammatica, può lasciare perplesso lo spettatore di oggi, immerso in una alienazione tanto inavvertita quanto probabilmente molto maggiore rispetto a quella rappresentata nel film. Tuttavia quella qui rappresentata è la condizione a monte, alla radice dell’attualità, è la matrice propulsiva (o involutiva) dell’oggi. Come la natura, anche la storia non mostra cesure incolmabili, e la nostra storia si aggancia a quei momenti senza soluzione di continuità.

E’quindi, in conclusione, un proficuo esercizio estetico e psicoesistenziale meditare ancora su un film come La Notte, in un’epoca come la nostra dove verrebbe da dire che, da quei livelli di espressione angosciosa (di così grande spessore artistico nella sua insistita cecità di senso), si è instaurata progressivamente (forse come esito e caratteristica di quell’alienazione di cui dicevo poco sopra) una sorta di una maniacalizzazione dell’esistenza, che ha trasformato e piegato la qualità della vita in generale e anche della produzione cinematografica. Quella stagione particolare e di grande qualità del cinema mondiale assolve perciò, nella riproposizione, ad un compito che ci appare di grande significato.

[1] Mi riferisco alla commedia in tre atti “Marionette, che passione!” di Pier Maria Rosso di San Secondo.

[2] Da notare ancora che nel film spesso si fanno parlare i personaggi come se fossero elementi puramente letterari, rendendoli in qualche modo allegorie fatte attori: così, ancora, finiscono per alludere a condizioni immanenti, esistenziali.

[3] In una inquadratura splendida in interno Mastroianni guarda, in secondo piano, la Moreau e la Vitti, come il vertice di un triangolo che è però incerto, titubante, smarrito; le donne dialogano, lui non sa, è cupo, rabbioso silenziosamente, “lezzo”, si dice in Toscana, urla la sua disperazione senza sapere poi perché, e rimane comunque muto. La Vitti è più sincera, in fondo, e infatti dice, con migliore aggancio realistico, “voi due mi avete distrutto stasera…”

[4] Si dovrebbe un po’ sfatare l’aura di condanna che questo approccio analitico si è guadagnato nel corso del tempo, come se dire qualche parola su questo piano fosse ormai (più o meno inconfessatamente) un grave peccato analitico oppure un’ingenuità derivante da immaturità analitica, demodè e banale, addirittura risibile nella sua crassa inattualità.

[5]Continua Pasolini: Per Antonioni, il mondo in cui accadono fatti e sentimenti come quelli del suo film è un mondo fisso, un sistema immodificabile, assoluto, con qualcosa, addirittura, di sacro. L’angoscia agisce senza conoscersi […] sono mondi fuori dalla storia, eterni in se stessi, senza prospettive se non nella profondità sensibile […]soffrono di un male che non sanno cos’è. Soffrono e basta. Lei va in giro scrostando nevroticamente muri, lui va a portare la sua faccia mortificata in giro per strade e salotti, senza né principio né fine. Pasolini non risparmia neppure qualche sferzante staffialta agli intelletuali del tempo (solo di quel tempo?) : Purtroppo il pubblico borghese medio, e anche molti intellettuali (pur ridendo di certe battute goffe del film) […] sentono che i personaggi «pura-angoscia» della Notte rispecchiano meglio il loro sostanziale desiderio a non affrontare problemi razionali, il loro rifiuto a ogni forma di critica, e l’intimo compiacimento di vivere in un mondo angoscioso, sì, ma salvato, ai loro occhi, dalla raffinatezza dell’angoscia.